Auf ein Wort… Frau Sachse-Domschke und Herr Pfarrer Eisele (Teil 2)

ULI: Wenn wir über „demografischen Wandel“ nachdenken, meinen wir oft „mehr ältere und alte Mitbürger“, vergessen dabei aber womöglich die jungen Menschen und auch die „neuen“ Bürgerinnen und Bürger, also diejenigen, die zu unserer Gemeinde oder unserem Dorf neu hinzugestoßen, aber womöglich noch nicht so recht im Gemeinwesen angekommen sind.

Wie wird Quartier 4 den Teilhabe-Gedanken so zünden lassen, daß generationenübergreifend und bei Neu- wie bei Altbürgern selbstverständlich wird, daß unser Gemeinwesen besser funktioniert, wenn jede/r von uns etwas zu geben bereit ist, aber umgekehrt auch etwas nehmen darf?

Pfarrer Eisele: Ich glaube, eine Idee, deren Zeit gekommen ist, erreicht ganz von selbst Menschen, die sich begeistern lassen und verstehen, um was es hier geht.

Dass man bei diesem Thema es auch oft mit Leuten zu tun hat, für die „alles in Ordnung“ ist, wie es ist, gehört dazu. Die Perspektiven sind halt doch sehr verschieden.

Aber wer am eigenen Leben spürt, dass sich was drehen muss, der wird froh und dankbar sein, dass es die Chance gibt, sich für eine sehr wichtige Sache einzusetzen, deren Früchte man vielleicht erst in ein paar Jahren so richtig ernten kann.

Sachse-Domschke: (lacht) Puh, allein wenn ich die Frage höre, tritt mir schon der Schweiß auf die Stirn, bei den unterschiedlichen, zum Teil konkurrierenden Aspekten, die darin stecken. In der Tat habe ich schon ab und an gedacht: „Was für ein dickes Brett haben wir uns da vorgenommen?! Zu groß für uns?!“

Für uns drei, die wir Quartier 4 letztes Jahr starteten, vielleicht zu groß…

Aber mittlerweile tragen schon 12 Menschen viele Stunden im Monat, und überwiegend ehrenamtlich!, zum Gelingen des Projekts bei, und rund 50 weitere Menschen arbeiten, diskutieren und suchen gemeinsam nach Lösungen für unsere Fragestellung.

Wie konnte das zünden? Durch viel eigene Überzeugung für die Sache und Spaß daran! Mit Mut und auch etwas Übermut! (lacht) Und indem wir darüber reden, es weitertragen und Menschen spüren lassen, dass hier eine Gemeinschaft wächst, von der jeder die Früchte ernte kann: Menschen jeden Alters, Alt- und Neubürger, Familien, Alleinstehende, ….

ULI: Frau Sachse-Domschke, Herr Pfarrer Eisele, Sie sind so etwas wie die geistigen Eltern von Quartier 4; und als Elternteil entwickelt man Vorstellungen und Wünsche für die „Kinder“.

Wenn Sie in ein paar Jahren auf das dann Erreichte schauen, über was freuen Sie sich am meisten? Und welche Aspekte könnten für das Gelingen besonders wichtig gewesen sein?

Pfarrer Eisele: Ich finde, dass es schon eine Riesensache ist, dass Menschen angefangen haben, darüber zu sprechen, wie sie sich ihr Zusammenleben vorstellen – als Eltern, als Ruheständler, als Menschen, die wissen, dass eine Zeit kommt, in der sie auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Die falsche Ideologie, dass alle am glücklichsten sind, wenn nur jeder für sich alleine sorgt, kommt an ihr Ende.

Die Herausforderung besteht darin, ausreichend langen Atem zu haben und sich auch durch kleinere Rückschläge oder Durststrecken nicht entmutigen zu lassen.

Quartier 4 ist immer noch ein bisschen Aventgarde – aber so beginnt Veränderung immer. Im Kleinen, zaghaft, aber mit Vision und Leidenschaft. Um es im Bild zu sagen: Bevor eine Blume blühen kann, braucht sie Wurzeln, die über längere Zeit ganz unbemerkt wachsen. Ich glaube, unsere Initiative wird bunt und vielfältig wie eine Blumenwiese werden. Und das Beste daran: Vieles wird passieren, ohne dass es ursächlich mit Quartier 4 in Verbindung gebracht wird. Einfach, weil Leute den Punkt verstanden haben und an den Orten und Stellen, wo sie leben oder Verantwortung haben, selbst aktiv werden.

Ich träume von einer inklusiven Geselllschaft, in der Menschen auf Menschen achten und jeder seinen Platz findet, da wo das „normale“ Leben stattfindet, egal ob jung oder alt, mit oder ohne gesundheitliche Einschränkungen, dement oder nicht und so weiter.

Sachse-Domschke: Es wäre eine Freude für mich, wenn Strukturen, die heute von den Dorfgemeinschaften als fehlend, aber wichtig für ihre Zukunft als Generationengemeinschaft erkannt werden, mit Hilfe von Quartier 4 umgesetzt wurden oder zumindest auf dem Weg dahin sind.

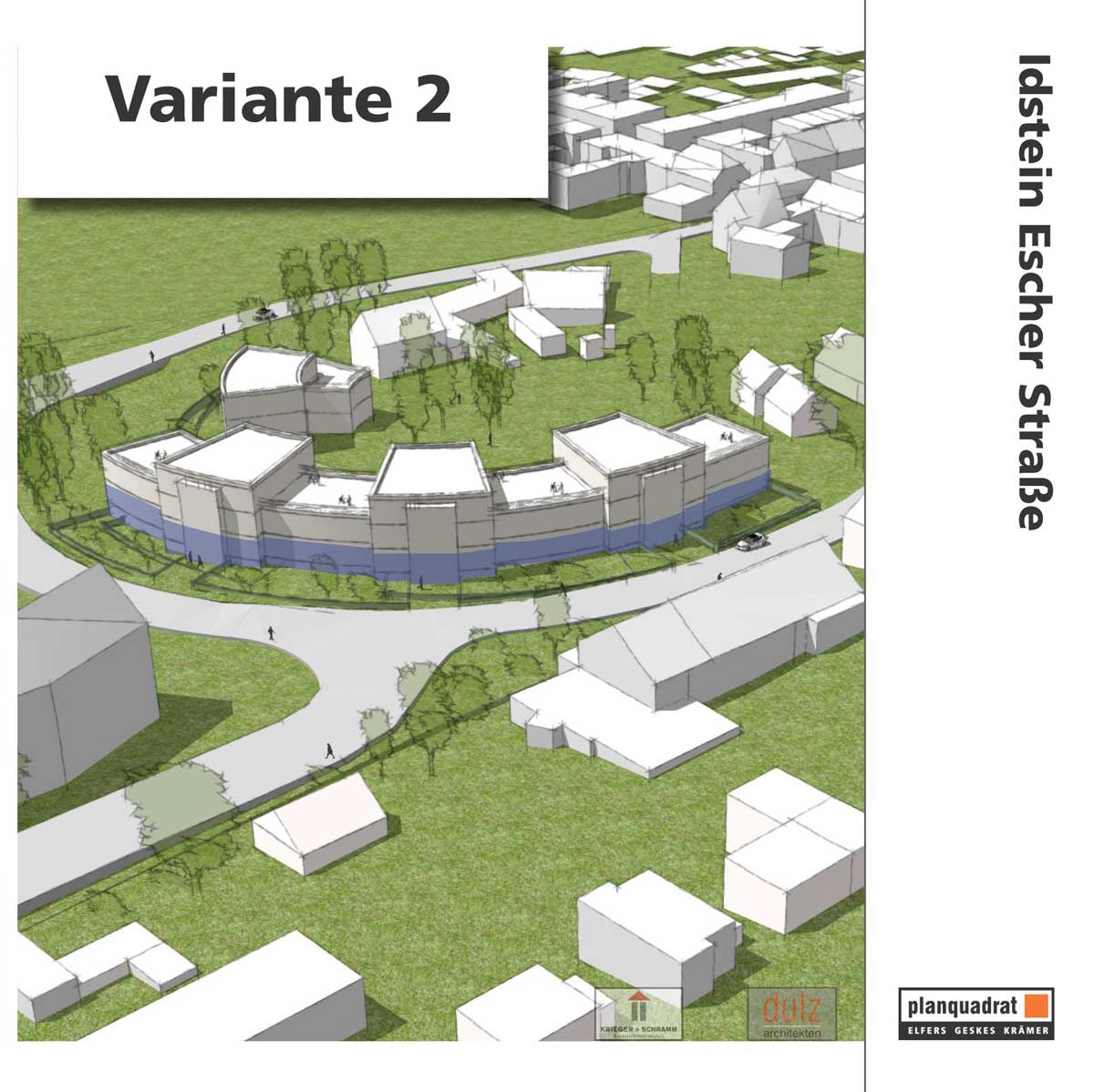

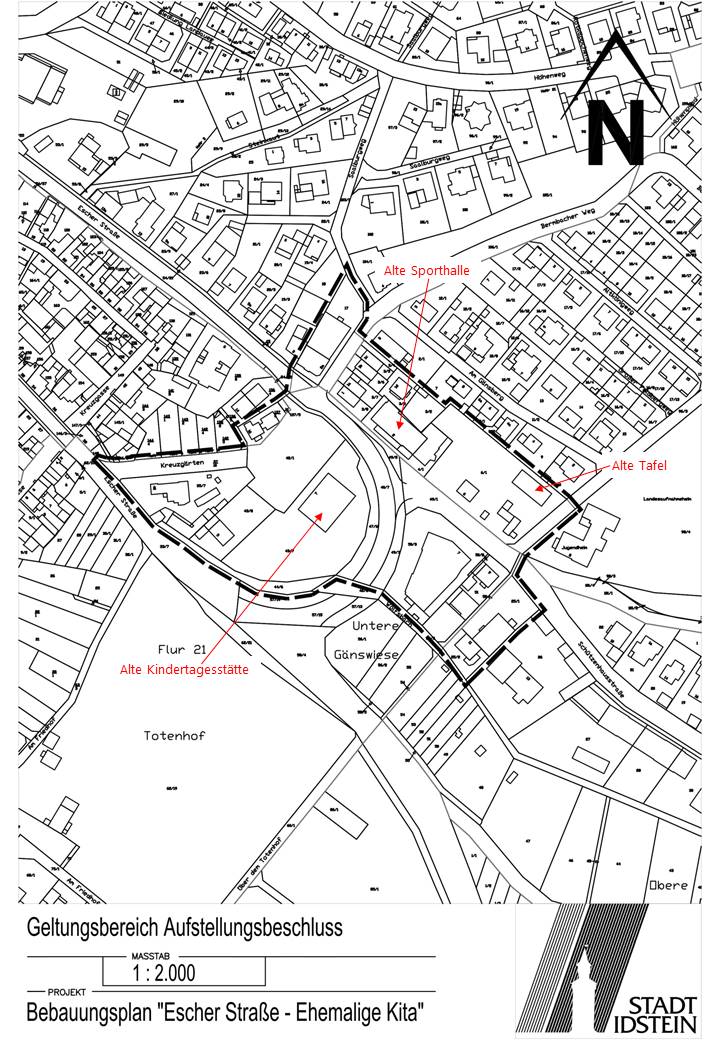

Vorstellbar sind für mich z.B. ein durch die Dorfgemeinschaft betriebenes Cafe in Bermbach, für die Orte Kröftel, Niederrod und Oberrod ein gut funktionierender bürgerschaftlich organisierter Fahrdienst und für Heftrich vielleicht ein innovatives Wohnprojekt.

Egal was es wird, die Dorfbewohner sollten sich mit ihrem Projekt identifizieren und über das Projekt eine Stärkung ihrer Gemeinschaft erfahren.