Volkstrauertag – eine Einladung.

Der Volkstrauertag wird bereits seit den 1920ziger Jahren und seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Er ist ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen.

Die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag findet jeweils im Deutschen Bundestag statt. Eine Rede und ein Wort des Bundespräsidenten in Anwesenheit der Bundeskanzlerin, des Kabinetts und des Diplomatischen Corps ist üblich, ebenso die musikalische Gestaltung, das Spielen der Nationalhymne und des Liedes Der gute Kamerad.

Angelehnt an die Form der zentralen Gedenkstunde werden in allen Bundesländern und den meisten Städten und Gemeinden ebenfalls Gedenkstunden mit Kranzniederlegungen durchgeführt. Öffentliche Veranstaltungen sind am Volkstrauertag stark eingeschränkt. Das Sprechen des Totengedenkens durch den Bundespräsidenten wurde von Bundespräsident Theodor Heuss im Jahr 1952 eingeführt. (Quelle: Wikipedia.de)

Wie hält man es in Idstein mit dem Volkstrauertag?

Ein Blick in die Idsteiner Zeitung vom 28. Oktober diesen Jahres zeigt, daß einige Veranstaltungen am 19. November geplant sind. Gedenkfeiern, Andachten und Kranzniederlegungen an Ehren- und Kriegsdenkmälern in Idstein-Kern, Dasbach, Ehrenbach, Eschenhahn, Heftrich, Kröftel, Nieder-Oberrod, Oberauroff, Walsdorf und Wörsdorf.

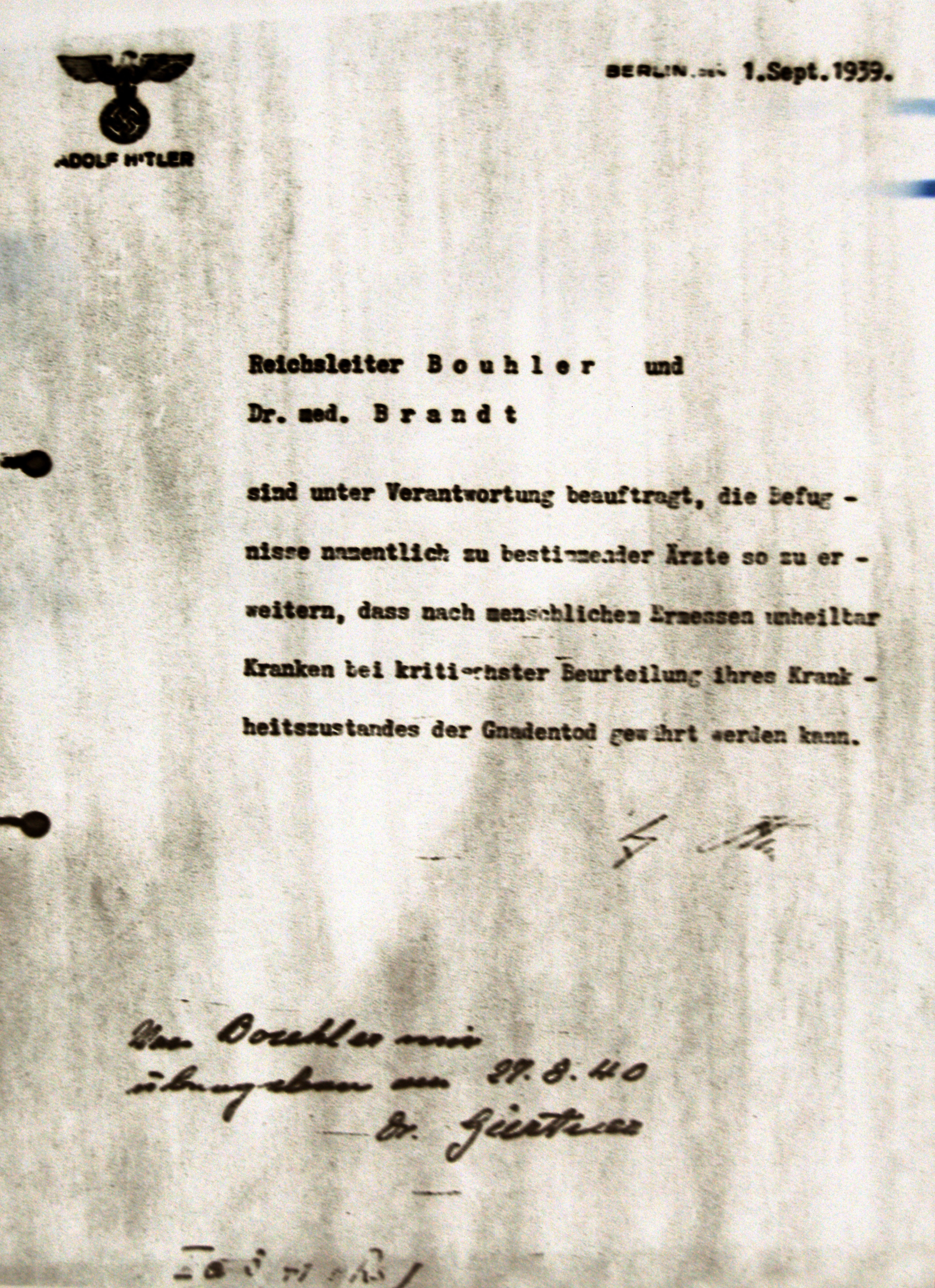

Die aktuelle politische Entwicklung gemahnt uns weiterhin sensibel mit Erinnerung und Interpretation der Vergangenheit umzugehen. Das kommt auch im Text des Totengedenkens zum Ausdruck. Wir sind voller Hoffnung, daß die beiden beauftragten Historiker durch ihre Arbeit den vielen hundert Opfern des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms im Idsteiner Kalmenhof ein Gesicht und damit ihre Würde wiedergeben..

Für die Idsteiner Stadtverordnetenversammlung ist der Kalmenhof mit seiner Geschichte ein bedeutender Teil der Idsteiner Stadthistorie. Dazu gehören auch die Unmenschlichkeiten und mörderischen Verbrechen, denen in der Nazi-Zeit auf diesem Gelände vermutlich über tausend Menschen, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind. Die Möglichkeit des Gedenkens an die Ermordeten muss jetzt und in Zukunft stets in angemessener Weise sichergestellt sein …

Das Totengedenken

„Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.

Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren.

Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz.

Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern,

und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“

Für die ULI ist es eine ihrer Kernaufgaben, eine integrative Stadtgesellschaft zu fördern. Dazu gehört aus unserer Sicht die aktive Einbindung der Menschen, die im Kalmenhof leben, in die Stadtgesellschaft sowie die Erinnerung wachzuhalten an die Vergangenheit des Kalmenhofs während des Nationalsozialismusses.

Diese vergangene Zeit zeigt uns bis heute, wozu Menschen fähig sind – sobald sich die wertebezogenen Rahmenbedingungen ändern.

Einladung*

Die Unabhängige Liste lädt ein zum Gedenken der durch nationalsozialistische „Euthanasie“

19. November 2017 um 12.30 Uhr

Treffpunkt vor dem Gerberhaus auf dem Löherplatz

Von dort gehen wir zur Gedenkstätte im Veitenmühlenweg, um gemeinsam einen Kranz niederzulegen und ein paar Worte des Erinnerns und Gedenkens zu sprechen.

*Vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen durch die Stadt Idstein und den Landeswohlfahrtsverband.

Studium der Geschichte, Germanistik und Anglistik in Frankfurt/Main

Studium der Geschichte, Germanistik und Anglistik in Frankfurt/Main