Kalmenhof-Krankenhaus und Gedenkstätte Idstein

Überlegungen zu Grobkonzept und Finanzierung einer würdigen Nachfolgenutzung

Präambel

Die Immobilie der ehemaligen Kalmenhof-Kinderfachabteilung (ehemaliges „Kalmenhofkrankenhaus“) sowie das formal ausgewiesene Gräberfeld/die Gedenkstätte sind historisch in vielschichtiger Hinsicht zusammengehörig und dürfen daher m.E. weder inhaltlich-thematisch noch baulich bzw. hinsichtlich ihrer Nutzung auseinandergerissen werden, unabhängig vom letztlich zu beschließenden Nachfolgekonzept. Es wird daher im Folgenden von einer Trennung der beiden Liegenschaften abgesehen und statt dessen ein grobes Gesamtkonzept skizziert, das beide Immobilien bzw. Liegenschaften umfaßt, diejenige der ehemaligen Kinderfachabteilung und diejenige des Gräberfeldes.

Unabhängig von den zu entscheidenden konzeptionellen Details wird selbstverständlich davon ausgegangen, daß bei der Umsetzung jedweder denkbaren Nachfolgenutzung, inkl. der hier vorgelegten, unabdingbar sicherzustellen ist, daß das de facto-Gräberfeld verläßlich und vollumfänglich eruiert worden sein muß und langfristig unangetastet bleibt, so daß die Totenruhe nicht (noch weitergehend) gestört wird. Im Umkehrschluß muß sich die Nachfolgenutzung– aus inhaltlichen, historischen, ethischen und gesellschaftsmoralischen Gründen – an dieser grundlegenden Feststellung bindend ausrichten.

VERGANGENHEIT – GEGENWART – ZUKUNFT:

Drei integrale Säulen der Nachnutzung

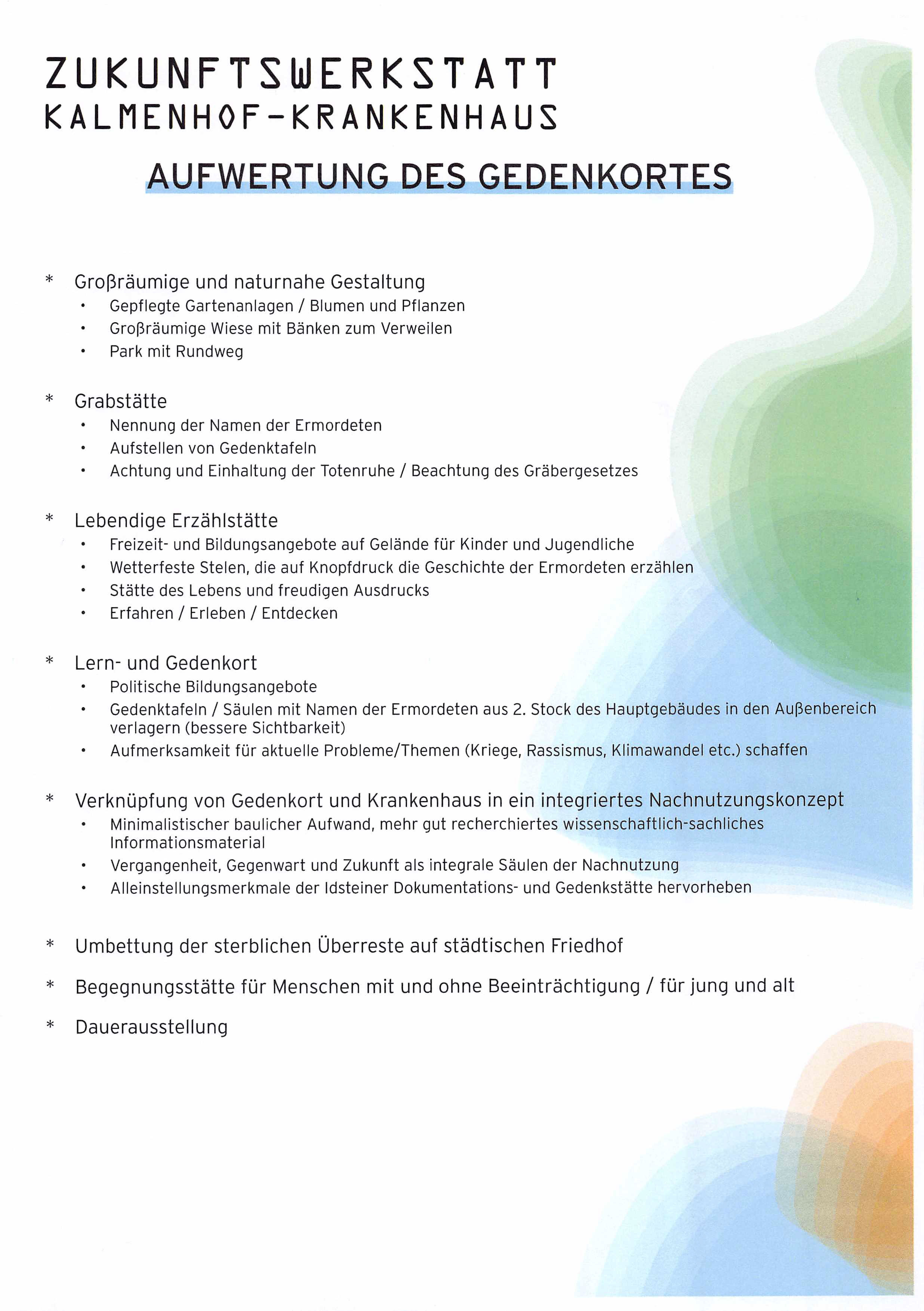

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gilt es in einem integralen Nachnutzungskonzept harmonisch und inhaltlich wie wirtschaftlich enkeltauglich unter einen Hut zu bekommen.

Dies wird problemlos gelingen, wenn die Immobilie mit ihren Räumlichkeiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Nach dem Vorbild anderer historisch bedeutsamer Orte, die Gedenken an Vergangenes und ihrer Opfer sowie Mahnung für uns Heutige und nachfolgende Generationen ermöglichen, sollen Immobilie und zuzuordnende (sowie neu zu gestaltende) Gedenkstätte also mit minimalistischem baulichem Aufwand, aber sehr gut recherchiertem und möglichst wissenschaftlich-sachlichem Informationsmaterial zunächst einmal ein Dokumentations- und Gedenkort sein.

Der feinkonzeptionelle Aufwand läßt sich überschaubar halten, da Unterstützung nicht nur faktisch eingeholt werden kann,(1) sondern vor allem auch der Blick auf die bildungspolitische und/oder museale Gestaltung andere Tatorte der NS-Zeit sowie auf die zahlreichen Dokumentationsorte der jüngeren dunklen Seite deutscher Geschichte hier vielfältige konstruktive und zielführende Anregungen bieten:

Pädagogisch wie historisch hervorragend erarbeitete Dokumentationen wie diejenige der Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock können hier als Vorbild dienen.(2)

Politische Bildung als Bindeglied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Auch sind solche Dokumentationsstätten wie die exemplarisch vorgenannte höchst erfolgreiche Vorbilder für den notwendigerweise ergänzenden Baustein: Der Dokumentation der historischen Wahrheit werden Bildungsangebote für Schüler*innen und Student*innen sowie Fortbildungsangebote für Pädagog*innen zur Seite gestellt. Sie ermöglichen den Brückenschlag zur angemessenen heutigen Einordnung und zu wichtigen zukunftsweisenden zivilgesellschaftlichen Einsichten, mithin zur Erfüllung des wichtigen politischen Bildungsauftrages, den die hier grobkonzeptionierte Nachfolgenutzung zum Ziel hat. Mit ihm kann sich das ehemalige Kalmenhofkrankenhaus und eine angemessene integrierte Gedenkstätte würdig präsentieren und historische, zeitgeschichtliche wie gesellschaftspolitische Bildungsarbeit leisten und somit (und nur so) der Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht werden, die im Kalmenhofkrankenhaus dem willkürlichen Terror der NS-Zeit zum Opfer gefallen sind – sei es mit dem Leben oder auch „nur“ als Opfer mit leiblichen und psychischen Traumata.

Die Immobilie des ehemaligen Krankenhauses kann und soll dafür prinzipiell in ihrem jetzigen baulichen Zustand belassen werden (was auch eine finanzielle Entlastung der Eigentümerin LWV darstellt). Lediglich in Bereichen, die aus heutiger Haftungssicht (z.B. Sicherheit von Besucher*innen beim Aufenthalt in den Räumlichkeiten) sowie aus funktionaler Sicht notwendige Modernisierung/Instandsetzung fordern, sind sensible Anpassungen baulicher und sicherungstechnischer Art durchzuführen.

Alleinstellungsmerkmale der Idsteiner Dokumentations- und Gedenkstätte

In diesem Zusammenhang, und – um diese profaneren Aspekte der Entscheidungsfindung ebenfalls zu berücksichtigen – auch in Differenzierung zu geographisch nicht weit entfernten museal präsentierten weiteren Tatorten wie der Gedenkstätte Hadamar ein weitere Aspekt: In der eigentlich schändlichen, aber de facto existierenden deutschen Opfer- und Gedenkstättenhierarchie stünde eine Idsteiner Dokumentations- und Gedenkstätte in einer gewissen „Konkurrenz“ zu z.B. Hadamar. Schon aus diesem Blickwinkel betrachtet sollte unbedingt auch die Zeit der sog. Schwarzen Pädagogik angemessen Eingang in die Dokumentations- und Bildungsangebote der Immobilie und deren thematisch-pädagogischer Ausgestaltung als politisches Bildungszentrum finden. Auch ist sicherlich Raum, in angemessener Form die historische Wahrheit zu dokumentieren, daß zeitgleich zu den während der „Wilden Euthanasie“ ermordeten Kleinkindern und Jugendlichen am selben Ort, in derselben Immobilie ein Lazarett für Weltkriegsfrontkämpfer untergebracht war. Die kognitive Dissonanz dieser verschiedenen Facetten der Gleichzeitigkeiten im der fraglichen Immobilie sowie die historischen Dissonanzauflösungen und –reduktionen stellen eine hervorragend geeignete Basis für zukunftsgerichtete (im besten Falle sogar: zukunftsweisende) sozialpsychologische und politische Bildungsarbeit des zu schaffenden Dokumentations-, Denkstätten- und Bildungsortes „Kalmenhofkrankenhaus Idstein“ dar.

Die oben genannte Grobskizzierung einer Nachfolgenutzung für die Dokumentation und würdige Erinnerung der Vergangenheit und ihrer Opfer sowie die zukunftsweisende sozialpolitische Bildungsarbeit ist, neben allen Geboten der Menschlichkeit und der Geschichtsmoral, auch aus ökonomischer Sicht eine absehbar wirtschaftlich äußerst attraktive Option für eine Nachfolgenutzung: Nicht nur die Hessische Landeszentrale für Politische Bildung mit ihrem Gedenkstättenreferat wird hier sehr offen für Unterstützungsmöglichkeiten der finanziellen wie der operativen Art sein, die Eigentümerin somit direkt wie indirekt wirtschaftlich (budgetär wie operativ) entlastend. Auch wird das Gedenkstättenreferat – wie viele andere potentielle Unterstützereinrichtungen und Stiftungen – nicht nur beim Aufbau der Idsteiner Dokumentations- und Gedenkstätte inhaltlich beratend und finanziell unterstützend herangezogen werden können, sondern auch nach Eröffnung als Netzwerkpartner und –koordinator für eine breite Annahme in der regionalen wie überregionalen Schul- und Bevölkerungslandschaft unterstützende Sorge tragen können (vrgl. u.a. http://www.hlz.hessen.de/themen/ref-iii-erinnern/ref-iii-gedenkarbeit.html ).

Fazit

Es verbietet sich also meiner persönlichen Überzeugung nach nicht nur aus Gründen der Menschlichkeit, der sozial-historischen Verantwortung und des schlichten Anstandes über andere Nachfolgenutzungen als die oben skizzierte – oder vergleichbare – Grundideen nachzudenken; zudem gebietet die Paßgenauigkeit zu Zielen überregional agierender möglicher operativer und Förderungspartner auch aus wirtschaftlichen Aspekten heraus, den hier angeregten Gedanken als ehrliche zeitgemäße wie wichtige zukunftsweisende Nachfolgenutzung auszuarbeiten und umzusetzen.

Ich bin persönlich gerne bereit, in allen Phasen bis zur und in der Umsetzung nach besten Möglichkeiten mitzuwirken – sei es durch Recherche, Kontaktanbahnung und –pflege zu Kooperationspartnern o.ä. -, so dies von Interesse und gewünscht sein sollte.

Ich bedanke mich in jedem Fall dafür, sollte der LWV gewillt sein, das hier Dargelegte ergebnisoffen und nüchtern mit aller gebotenen Sorgfalt zu prüfen. Das Erbe, das der LWV mit der ehemaligen Kinderfachabteilung und dem Gräberfeld angetreten hat, ist kein leichtes; ich bin aber fest überzeugt, daß es, bei couragiert-sachlichem Umgang mit der Historie

durch uns Heutige – Ideengeber wie Entscheidungsträger -, zu einer großen Chance für den LWV werden kann, die es zu ergreifen gilt.

Danke.

(1) Vrgl. Passus zur Unterstützung durch Gedenkstättenreferat und ähnliche Institutionen, Stiftungen etc. auf Seite 2, letzter Absatz

(2) vrgl. z.B. https://www.bstu.de/archiv/standorte/rostock/#c8860 und https://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentations-_und_Gedenkst%C3%A4tte_des_BStU_in_der_ehemaligen_U-Haft_der_Stasi_in_Rostock