Digitale Ethik Teil 2

Digitale Ethik Teil 2

Im letzten Teil haben wir die Begriffe Ethik und Digitales verbunden und haben gelernt, dass Daten das Gold des Internetzeitalters sind.

Diese Daten wollen, genauso wie Gold, auch geschürft werden. Wussten Sie, warum Benachrichtigungshinweise bei Facebook und bei vielen Handys als Zahl mit rotem Hintergrund dargestellt werden? Rot triggert unsere Aufmerksamkeit am stärksten. Facebook zum Beispiel hatte seine Benachrichtigungsanzeige ursprünglich in Blau statt in Rot gehalten. Interaktion der Benutzer war mäßig. Nachdem diese kleine Darstellung von Blau auf Rot gewechselt wurde, hat sich die Interaktion der Benutzer vervielfacht.

Ebenso ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass positive Rückmeldungen in sozialen Medien („Likes“) das Belohnungszentrum im Gehirn ansprechen und genauso Glückshormone ausschütten lassen wie Beispielsweise ein persönliches Lob oder eine nette Geste von einem Mitmenschen.

Du hast 3 neue Nachrichten!

15 neuen Leuten gefällt dein Foto!

Klicke hier um am Gewinnspiel teilzunehmen!

Buchen Sie schnell! 35 andere Leute schauen sich gerade das gleiche Hotelzimmer an!

Sie werden es nicht glauben was sich hinter dieser Geschichte verbirgt!

Das Ausrufezeichen deutet schon den weiteren Weg an, den das Thema nehmen wird. Polarisierende Inhalte, Signalfarben, verlockende Formulierungen, bewusst verwendete Kraftausdrücke, rücksichtslose Formulierungen. Das sind alles nachweislich funktionierende psychologische Mittel um die Interaktion der Benutzer mit dem Produkt (Webseite, App, soziales Netzwerk, …) zu erhöhen.

Interaktion ist der Samen für Daten. Interaktionen sind die Goldader, denen die Goldsucher im Wilden Westen folgen. Ob das Gerücht um die Goldader nun wahr ist oder nicht, war egal. Durch Gerüchte wuchsen Städte in Windeseile, während andere Städte in kurzer Zeit zu Geisterstädten wurden.

Diese Interaktionen, Klicks, Likes oder erzeugte Daten durch bsp. Webseitenbesuche werden in Echtzeit analysiert. Nicht durch Menschen, sondern durch Algorithmen. Wieder ein neuer Ausdruck. Algorithmen sind kleine Hilfsprogramme, wie kleine Roboter, die sowas übernehmen. Algorithmen lernen auch – wie gut sie lernen, werden die meisten Internetnutzer schon oft genug erlebt haben.

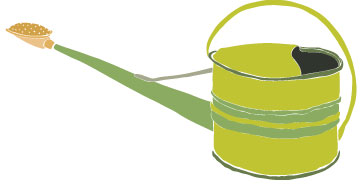

Sie haben beispielsweise bei Google nach Gießkannen gesucht. Google weiß nun, dass der Benutzer sich für Gießkannen interessiert und wird Gießkannen in den Suchergebnissen stärker gewichten. Amazon bekommt davon natürlich auch Wind und beim nächsten Besuch von Amazon ist es sehr gut möglich, dass Ihnen auf der Startseite plötzlich auch vermehrt Gießkannen angezeigt werden. Bei Facebook funktioniert das genauso. Wenn Sie einmal ein Like bei Gießkannen gesetzt haben, werden Sie mehr Gießkannen angezeigt bekommen, damit Sie noch mehr Likes verteilen.

Sie fühlen sich wohl, weil das Internet so toll funktioniert, schließlich mögen Sie Gießkannen. Irgendwann werden Sie bei Amazon auch sicher eine kaufen, so funktioniert Werbung nun mal – und dann bekommen Sie natürlich auch weitere Artikel angezeigt, die zu Gießkannen passen.

„Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch …“

Und Amazon merkt sich im Hintergrund natürlich wann Sie nach Gießkannen gesucht haben, wie Sie nach Gießkannen gesucht hast, wo Sie überall nach Gießkannen gesucht haben, ob Sie vom Handy oder Computer gesucht haben, dass Sie mit Kreditkarte bezahlt haben, … den kompletten Vorgang.

Gießkannen sind nur ein neutrales Beispiel um kurz die Algorithmen zu erklären. Wie wir gelernt haben, erzeugen Interaktionen eine Menge Daten. Je mehr Interaktionen desto mehr Daten.

Jetzt ist es natürlich in unserer menschlichen Psychologie schon seit tausenden Jahren so, dass wir auf negative Impulse stärker reagieren als auf positive. Schon der Höhlenmensch musste einem Säbelzahntiger mehr Aufmerksamkeit schenken als einer bunten Blume – nachvollziehbar, oder?

Den Mensch gibt es seit ca. 300.000 Jahren. In mehr als 99% der Zeit war es weniger bequem als jetzt. Nackter Kampf ums Überleben, Krankheiten, bedrohliche Umwelt – das waren eine harte Zeiten. Deswegen reagieren wir stärker auf Bedrohungen und Angst als auf positive Emotionen.

Der Algorithmus, bzw. die Menschen, die ihn kreiert haben, wissen das auch. Deswegen wird in allen sozialen Medien Angst, Hass und Wut höher gewichtet als Freude, Spaß und Zufriedenheit. Wird jeder schon gemerkt haben. Negative Emotionen verbreiten sich wesentlich schneller als „gute Nachrichten“. Wir lernen damit, dass schlimme Dinge im Internet eine höhere Interaktion versprechen als nette Dinge. Das ist schon ein stückweit Verhaltensmanipulation, welche über Belohnungen („Likes“) erzielt werden. Soziale Netzwerke sind somit nichts anderes als Systeme, die permanent Belohnungsimpulse aussenden, um für hohe Interaktionsraten zu sorgen.

Die Beihang University analysierte 2012 die Interaktionsdichte und Verbreitungsgeschwindigkeit von Emotionen. Die Visualisierung der Ergebnisse macht mindestens nachdenklich.

Ein soziales Netzwerk links neutral und rechts nach Ausbreitung von Rot: Wut | Blau: Angst | Schwarz: Ekel | Grün: Freude